想生男孩做试管婴儿可行吗?法律与技术的全面解析

想生男孩做试管婴儿可行吗?法律与技术的全面解析发布:2025-08-05 15:40:05

“我们夫妻三代单传,就想通过试管婴儿生个男孩,医生却说违法?”最近,一位35岁女性在生殖科门诊的质问引发热议。随着辅助生殖技术的发展,关于“试管婴儿性别选择”的争议持续发酵。究竟医学技术能否实现性别筛选?法律层面是否留有操作空间?普通家庭能否通过这项技术实现“儿女双全”的梦想?本文将深入剖析技术真相与法律边界。

一、医学技术:第三代试管婴儿的性别筛选真相

根据北京大学第三医院生殖医学中心2025年公布的数据显示,我国第三代试管婴儿(PGT)技术已能实现97.3%的胚胎性别检测准确率。这项技术原本用于筛查染色体异常和单基因遗传病,但客观上确实具备性别鉴定功能。

技术原理对比

| 试管代数 | 核心技术 | 性别筛选能力 |

|---|---|---|

| 第一代 | 体外受精 | 完全不具备 |

| 第二代 | 单精子注射 | 无法识别性别 |

| 第三代 | 胚胎植入前遗传学检测 | 可识别性别染色体 |

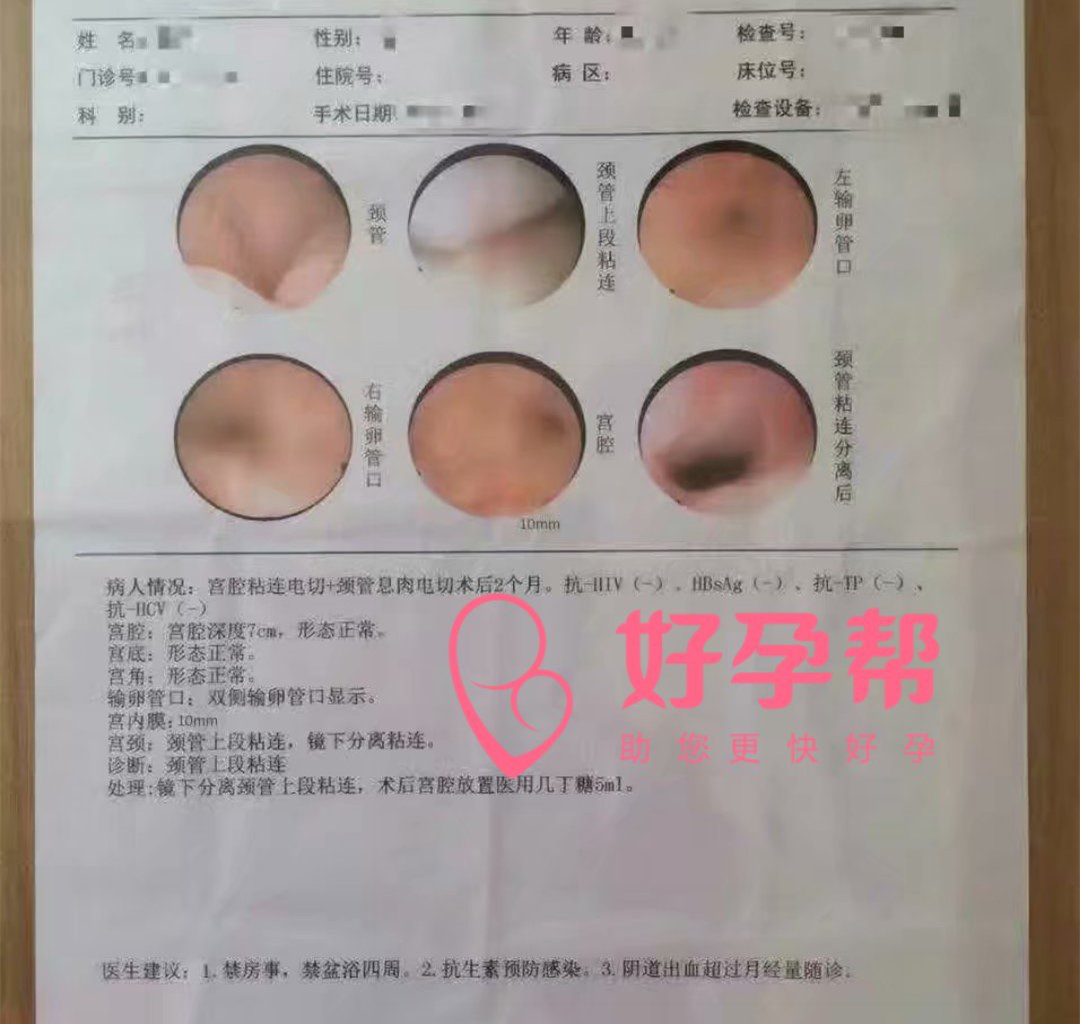

实际案例中,广州某三甲医院曾为血友病携带者家庭实施性别筛选。由于该疾病主要通过X染色体隐性遗传,男性后代患病风险高达50%,经遗传学专家委员会审核后,最终植入女性胚胎。这类特殊案例仅占PGT技术应用的0.7%(中国医师协会生殖医学专委会2025年报)。

二、法律禁区:我国性别筛选的严格限制

《人类辅助生殖技术管理办法》第二十二条明确规定:禁止非医学需要的胚胎性别选择。某省会城市卫健委2025年通报的典型案例显示,某私立医院因违规开展性别筛选被吊销执照,主诊医师被永久取消辅助生殖技术执业资格。

国际对比视角

| 国家/地区 | 性别筛选政策 | 违规处罚力度 |

|---|---|---|

| 中国 | 完全禁止 | 吊销执照+刑事追责 |

| 美国 | 部分州允许 | 最高罚款5万美元 |

| 泰国 | 医疗原因可申报 | 监管体系松散 |

北京协和医院生殖医学科主任指出:“即使是存在性别相关遗传病史的家庭,也需要经省级医学伦理委员会审批,整个过程需提供五代家族病史证明。”

三、现实困境:供需失衡催生灰色地带

国家卫健委统计显示,2025年全国开展第三代试管婴儿的412家机构中,约23%曾发现患者提出性别筛选需求。某中部省份的调查数据更为惊人——超过68%的辅助生殖咨询者会试探性询问性别选择可能。

专家警示三类高风险群体:

- 通过境外中介联系地下实验室

- 伪造遗传病诊断证明

- 多次流产试图自然筛选*别

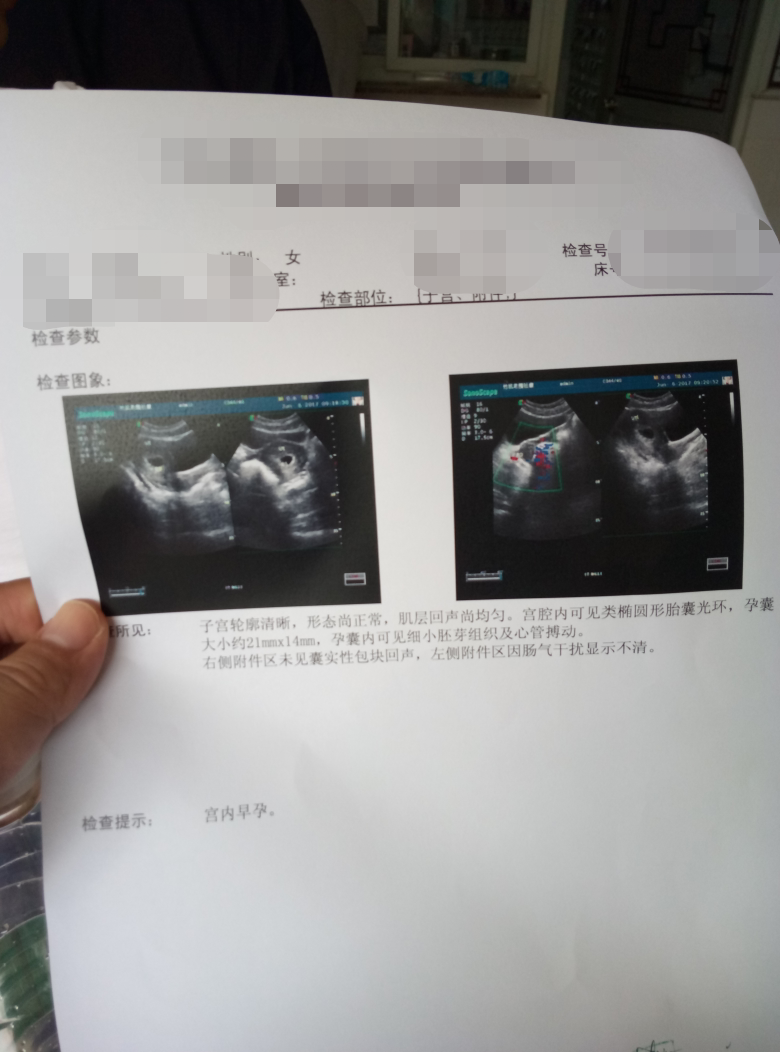

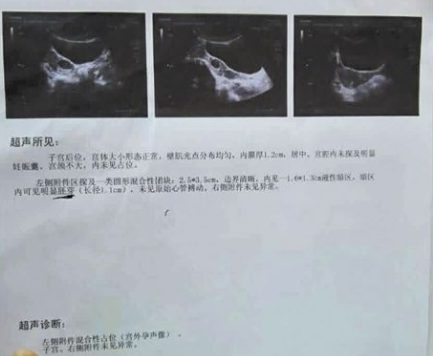

上海某三甲医院生殖中心主任透露:“曾接诊连续流产4次的女性,检查发现其私自服用碱性调节剂,导致子宫内膜严重受损。”

四、伦理争议:技术发展与生命伦理的碰撞

中国医学科学院生命伦理学研究中心2025年发布的白皮书显示,支持开放性别筛选的民意占比从2015年的17%攀升至28%,反对者仍占63%。支持者多聚焦于:

- 家族企业传承需求

- 失独家庭心理修复

- 性别平衡调节

但反对声浪同样强烈。浙江大学社会学系研究团队跟踪调查发现,强制性别筛选会导致三大社会风险:

- 加重农村地区性别比例失衡

- 加剧婚姻市场挤压效应

- 诱发新型*孕产业链

结语

试管婴儿技术虽已突破性别筛选的医学瓶颈,但在法律红线和伦理准则面前,单纯追求生男孩仍是不被允许的冒险。2025年最新修订的《人口与计划生育法》特别新增条款,将非法性别筛选的刑事责任刑期提升至3-7年。对于真正存在遗传病风险的家庭,建议通过正规医疗渠道申请遗传咨询,在生命健康与法律规范之间寻找平衡点。生育选择终究需要回归生命本质,正如某位生殖医学专家所言:“每个健康诞生的胚胎,都是值得珍惜的生命奇迹。”

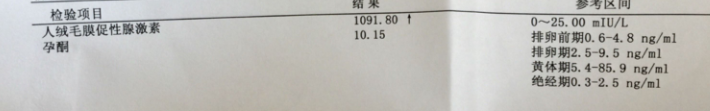

试管好孕日记