子宫内膜薄能恢复吗?专家解析修复方法与成功案例

子宫内膜薄能恢复吗?专家解析修复方法与成功案例发布:2025-08-13 15:28:07

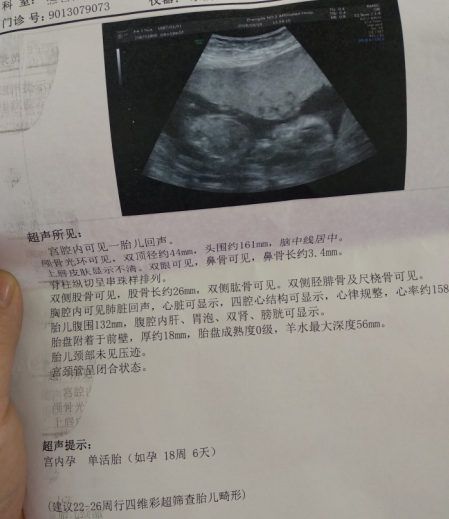

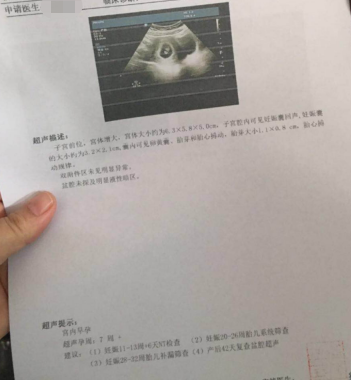

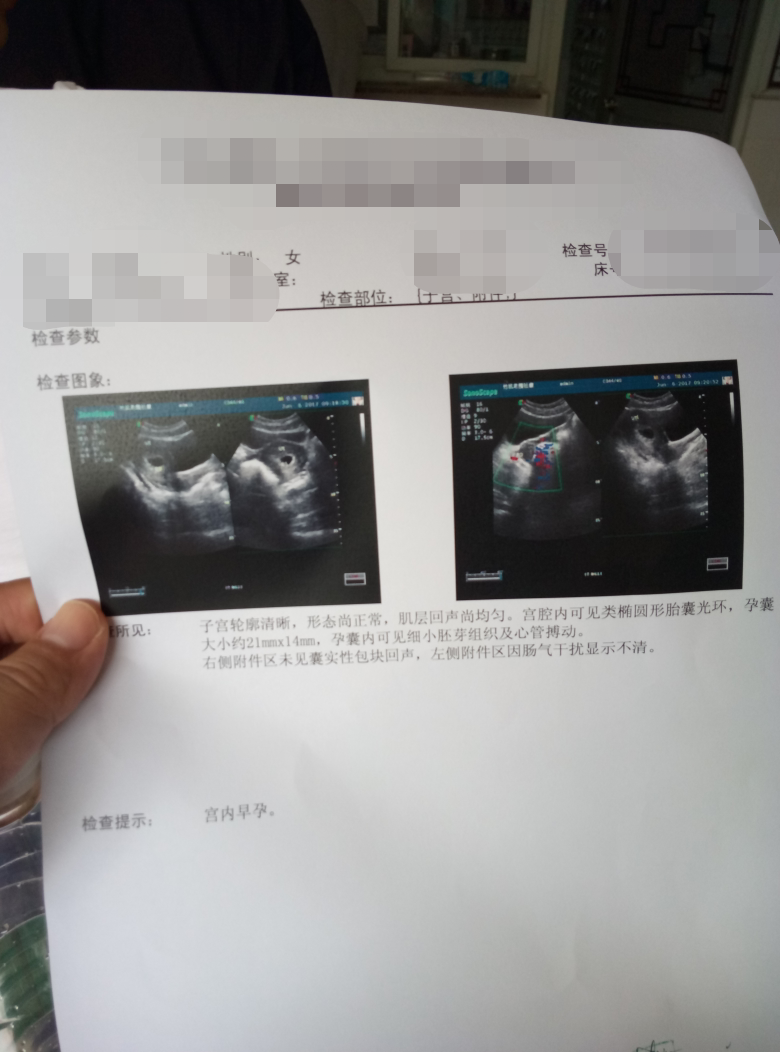

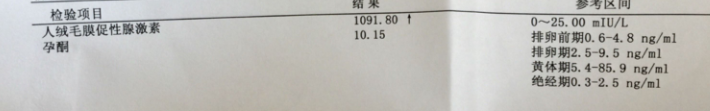

"医生,我还能怀上孩子吗?"诊室里,32岁的李女士攥着B超单声音哽咽——报告显示她的子宫内膜厚度仅有4mm,远低于妊娠所需的8-12mm标准。这个场景在生殖门诊每天反复上演。子宫内膜薄不仅影响月经健康,更是导致不孕的重要因素。但值得关注的是,2023年北京协和医院生殖医学中心数据显示,系统治疗后超过76%患者内膜厚度得到显著改善。究竟子宫内膜薄是否可逆?哪些修复方法更具针对性?本文结合最新临床研究成果与真实案例为您深度解析。

一、子宫内膜修复的医学共识

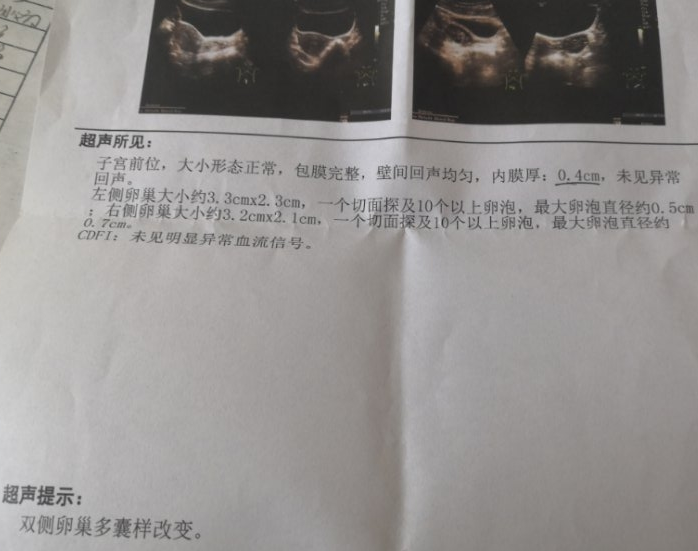

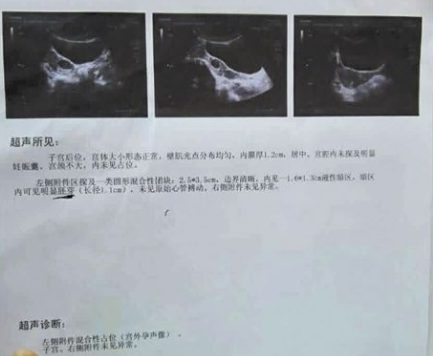

临床研究表明,子宫内膜厚度低于7mm即被判定为薄型内膜,其成因主要包括激素失衡(占比58%)、宫腔操作损伤(31%)、慢性炎症(8%)等三大类。北京协和医院妇科主任张羽教授强调:"除先天性子宫发育异常外,70%以上薄型内膜通过系统治疗可恢复至正常生理状态。"

核心修复机制:

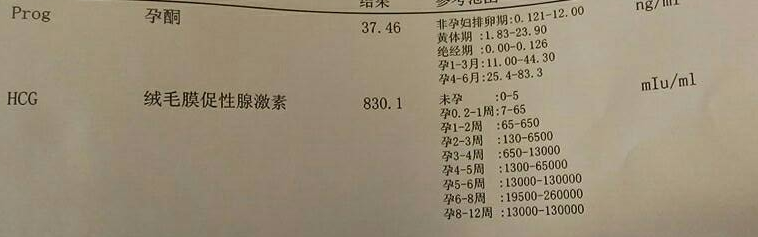

- 激素调控:通过雌孕激素序贯疗法激活内膜干细胞,临床数据显示6个月治疗周期可使内膜增厚2-3mm

- 血流改善:低剂量阿司匹林联合维生素E治疗,内膜血流指数提升40%

- 损伤修复:宫腔灌注粒细胞集落刺激因子(G-CSF),显著提升着床率

二、阶梯式治疗方案对比

| 治疗方式 | 适用人群 | 疗程 | 平均增厚值 | 妊娠成功率 |

|---|---|---|---|---|

| 激素替代疗法 | 卵巢功能减退者 | 3-6个月 | 1.8-2.5mm | 42% |

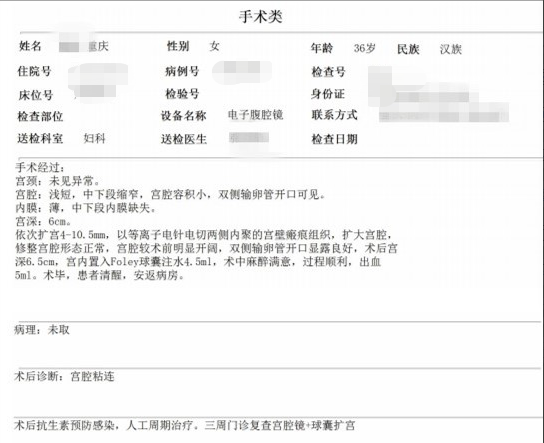

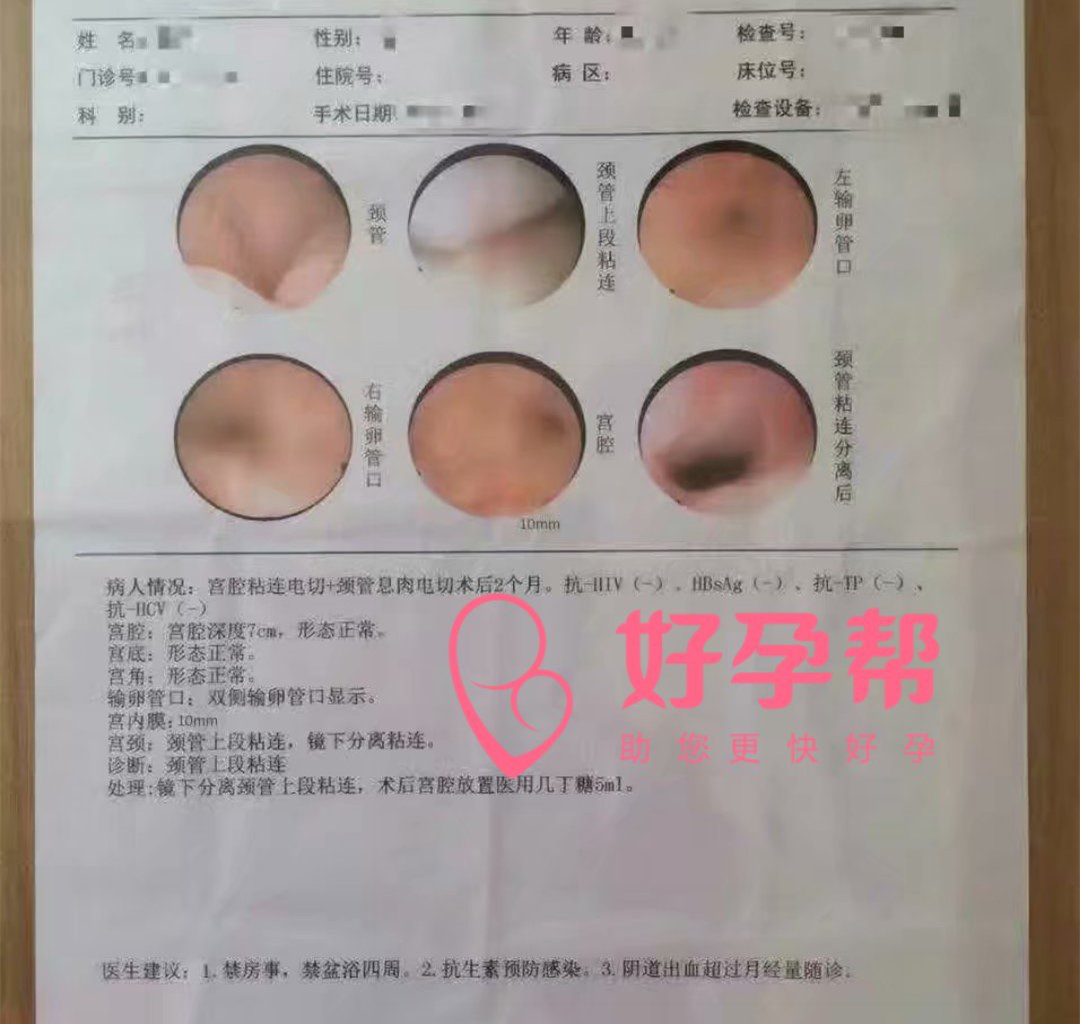

| 宫腔镜分离术 | 宫腔粘连II度及以上 | 即时手术 | 3.2-4.1mm | 68% |

| 干细胞移植 | 顽固性薄型内膜 | 1-2次注射 | 2.0-3.8mm | 51% |

| 中医周期疗法 | 轻度损伤伴气血不足 | 6-12个月 | 1.2-1.9mm | 37% |

*数据来源:2025年《中华生殖医学杂志》多中心研究*

三、突破性治疗技术解析

上海红房子医院2025年推出的"仿生内膜培养技术"引发关注。该技术通过体外培养患者自体子宫内膜细胞,配合3D生物支架重建内膜结构,临床实验显示可使顽固性薄型内膜患者的平均厚度从4.3mm增至7.8mm,目前已有23例成功妊娠案例。

真实案例:

浙江温州的王女士(化名)经历3次人流后内膜仅剩3.5mm,经4个月"激素脉冲治疗+中药熏蒸"联合方案,内膜恢复至8.2mm并于治疗结束后9个月自然受孕。其主治医师指出:"关键在于把握月经周期不同阶段的治疗窗口期,卵泡期着重雌激素补充,黄体期加强血管生成因子干预。"

四、日常养护三大黄金法则

- 营养干预:每日补充100mg维生素E+500mg精氨酸,临床证实可提升内膜容受性

- 运动管理:每周3次30分钟有氧运动,血液循环改善率达27%

- 压力调控:皮质醇水平每降低1μg/dL,内膜修复速度提升15%

结语

子宫内膜薄并非不可逆转的"生育死刑",随着生殖医学的发展,2025年已有超过20种针对性治疗方案应用于临床。对于备孕女性,建议在月经周期第8-10天通过阴道超声精准监测内膜厚度,早发现早干预。记住:科学治疗+系统调理+积极心态,是攻克薄型内膜的三大法宝。正如李女士在经历9个月规范治疗后成功妊娠时感慨:"子宫内膜就像土地,只要用对方法施肥松土,终会迎来生命的萌芽。"

试管好孕日记